お葬式を考える上で、香典は意外と悩む方が多い問題です。

「香典っていくら包めばいいの?」と聞かれて、パッと答えられる方は意外と少ないのではないでしょうか。

香典の金額は少なすぎても、多すぎても失礼にならないか?と心配になりますよね。

特に最近増えてきた家族葬に参列する場合、果たして香典を用意すべきか?

また自分が喪主側として家族葬を行う場合、香典を受け取るべきか辞退すべきか?ここをうやむやにしておくと、後で対応に追われたり、トラブルのもとにもなります。

この記事では、香典についてまとめております。香典についてちゃんと知ることで

①今後お葬式に参列する際に迷わなくて済む

②(喪主の立場から)香典の相場をきちんと理解することで、お葬式の費用見積もりにも役立つ

というメリットがあります。また、家族葬の香典についても解説していきます。

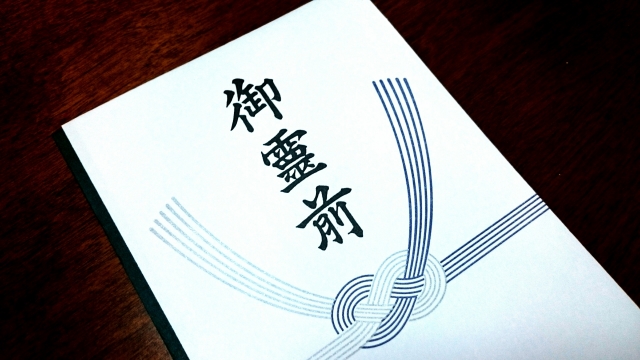

そもそも香典って?

そもそも香典には、「助け合い」「お互い様」の意味が込められています。

お悔やみの気持ちを表すこと以外にも、施主(喪主)の経済的負担を減らそうという目的があります。参列してくれた方に今後不幸があった場合は香典を持っていく、ということです。斎場で、参列した方に個人情報を記帳してもらうのはそういう理由があります。

(喪主の立場から)香典を辞退する場合

下記記事で、「家族葬のメリットは故人との別れに集中できること」と書きました。

香典を受け取るとしたら、斎場での受付や香典返しの準備の対応などが必要ですよね。

家族葬が選ばれる理由に、そういった手続きが大変だから、というものがあります。一方で香典を受け取る場合、「収入」をお葬式の費用に充てることができます。

香典を受け取る、受け取らない、いずれにもメリットはありますから、どちらを選んでも構いません。もし香典は辞退したいと考えるなら、訃報で香典は辞退する旨を伝えるとよいでしょう。その際「故人の遺志で」と明記しておきましょう。

しかし、それでも「香典を渡すことで弔意を伝えたい」と考える人はいらっしゃいます。おそらくそんな方は「念のため」香典を持参されている場合があります。直接お断りするのも心苦しいでしょうから、斎場にも「香典不要」の案内をしておくとよいでしょう。

香典辞退の連絡がないと、参列者は迷います。

一般葬ならよいのですが、家族葬の場合、香典を辞退するかどうかハッキリしていないと、参列される方は戸惑ってしまいます。

先ほども書きましたが、お葬式では香典を渡すという考えが一般的です。それを踏まえたうえで、もし香典を辞退しようと思っているのであれば、きちんと参列する方にわかるように伝えておきましょう。

ただし、ちゃんと香典お断りと伝えたとしても、「どうしても香典を渡したい」という人もいらっしゃいます。香典を渡したいという申し出があったら、一旦はお断りすべきでしょう。

それでも中には「お返しは結構ですから、(香典を)受け取ってください」という方もいらっしゃいます。渡さないと気が済まない、ということだと思いますが、その場合はありがたく受け取るのがマナーです。

家族葬における香典について

親族として家族葬に参列する場合

親族として参列する場合は、香典辞退の連絡がない限り、基本的に香典は渡したほうが良いでしょう。

というのは、一般葬に比べて香典による収入が少ない家族葬だと、施主(喪主)の持ちだす金額が大きい可能性があるからです。

その点を踏まえると、故人との関係性にもよりますが、親族は一般的な香典の相場か、それよりやや多めに用意しておくのが無難です。もちろん香典を辞退するということであれば、素直にその意思を尊重すべきです。

弔問する場合の香典について

親族以外は、基本的に弔問は遠慮しましょう。「駆けつけて弔意を表すことに意味がある」という考えもありますが、家族葬にした意味を考慮し、遺族から要請がない限りは弔問しなくてよいです。

「遺族のために、あえて何もしない」というのも大切です。

どうしても弔問をしたい場合は、お葬式を終えてから四十九日までがよいのですが、お葬式直後や四十九日直前のバタバタしている時期は避けましょう。

香典の相場は?

香典の相場っていくらなの?と私も迷った経験があります。

ここでは故人との関係性・年齢別に香典の相場を表にまとめております。もちろん、これはあくまで目安ですから必ずこの金額でないといけないということはありません。

特に家族葬を行う場合、親族の方はこの金額より多めに包むこともあります。

※なお、この表の作成はお坊さん便、価格ドットコムのサイトを参考にしました。

| 故人との関係 | あなたの年齢 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

| 20代 | 30代 | 40代~ | ||

| 祖父母・配偶者の祖父母 | 30,000円以上 | |||

| 父母・配偶者の父母 | 50,000円以上 | |||

| 兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹 | 30,000~50,000円 | 100,000円 | ||

| おじ・おば | 10,000円 | 10,000~30,000円 | ||

| その他の親戚(交流関係がある場合) | 3,000~10,000円 | 3,000~20,000円 | 5,000~30,000円 | 交流関係がない場合、香典は必ずしも必要ではありません |

| 友人・知人 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | ||

| 友人・知人の父母 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | ||

| 勤務先の上司 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~20,000円 | 直属か、あるいはお世話になっていた度合いによります |

| 勤務先の上司の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 連名でキリのいい金額にする場合もあります |

| 勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~10,000円 | 10,000円~ | |

| 勤務先の社員の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 3,000~10,000円 | 同僚や先輩と相談の上決めるとよいでしょう |

| 先生・教師・恩師 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 連名も可能です | |

| 子どもの先生など | ~5,000円 | |||

| 交流のあった隣近所 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | ||

| 仲人 | 10,000円~ | |||

まとめ

というわけでまとめます。

・喪主の立場から言うと、香典を辞退する場合はきちんと明示する必要がある。

・「どうしても香典を渡したい」という方がいれば、ありがたく頂く。

・親族として家族葬に参列する場合は、香典を持参するのが基本。金額は相場より多めの場合もあり。

・家族葬の場合、弔問は遠慮するのがマナー。

・香典の金額は故人との関係性や年齢によって変わってくる。

家族葬が増えてきたことで、これまでのお葬式の常識とは少し違った点も出てきています。喪主の場合も、参列する場合もお互いを思いやって行動すれば、トラブルも減ることと思います。

コメント

[…] […]